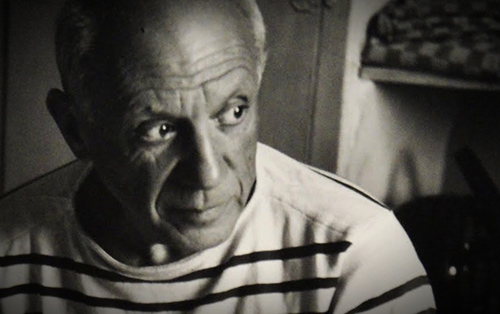

(1881, Malaga – 1973, Mougins)

Peintre et sculpteur espagnol, il est l’artiste le plus considérable de la première moitié du siècle – celui dont le nom est devenu synonyme, pour le public, de ce que l’art moderne a d’outrancier, dont l’œuvre n’en finit pas de réserver des surprises et d’exiger des relectures. Dès son enfance, il montre des aptitudes exceptionnelles pour le dessin et la peinture (il réalise son premier tableau – un picador dans l’arène – à huit ans), tandis que son père, professeur à l’École des arts et métiers et conservateur du musée de Malaga, l’initie à la corrida. Mauvais élève dans les matières générales, il se passionne uniquement pour l’apprentissage de la technique artistique. « À douze ans, dira-t-il, je dessinais comme Raphaël » – et son père lui donne ses couleurs et pinceaux, renonce à peindre et se contente d’enseigner, à la Corogne puis à Barcelone à partir de 1895. Dans la capitale catalane, le jeune Pablo Ruiz est aisément admis en deuxième année de l’École des beaux-arts, « La Lonja ». À l’automne 1897, il réussit également le concours d’entrée de l’Académie royale de San Fernando, mais il ne s’y rend pas. Malade, il part se reposer à Horta de Ebro, chez son ami Paillares (il prétendra plus tard y avoir appris tout ce qu’il sait, au contact des paysans). De retour à Barcelone, il se lie avec J. Sabartes et Carlos Casagemas, et fréquente le cabaret Els Quatre Gats – où se réunit la jeunesse intellectuelle et un peu bohème de la ville : dans sa peinture, il abandonne l’académisme, travaille par aplats à la japonaise, étire les figures sous l’influence du Greco. Ses dessins incisifs, où il saisit avec réalisme les habitués, sont punaisés au mur de la taverne – pour laquelle il réalise en 1898 une affiche le représentant avec ses amis.

De 1900 à 1904, il effectue quatre voyages à Paris, où il loge, pour son premier séjour, chez Nonell. Il y peint le Moulin de la Galette, et expose dès 1901 chez Vollard, des scènes de tauromachie, et l’Enfant au pigeon (National Gallery, Londres). Le suicide (par amour) de son ami Casagemas lui inspire Évocation (MAMVP) et deux portraits aux couleurs violentes : la peinture, nourrie par les visites aux galeries parisiennes, hésite entre diverses influences – de Velasquez à Lautrec, mais à partir de la fin 1901, une tonalité bleue commence à s’imposer, « bleue comme le fond humide de l’abîme et pitoyable » (Apollinaire), tandis que les figures apparaissent solitaires et tristes (Arlequin et sa compagne, musée Pouchkine, Moscou). À Barcelone en 1903, les camaïeux de bleu atteignent toute leur intensité dans la Vie (Cleveland Museum of Art) et la Célestine : réalisme froid et symbolisme y sont unifiés. Définitivement revenu à Paris en 1904, Picasso s’installe au Bateau-Lavoir, où la période bleue s’achève durant l’été. À l’automne, il rencontre Fernande Olivier, sa compagne des sept prochaines années, et accède, grâce aux amis qui l’entourent (Salmon, Jacob, Van Dongen, bientôt Apollinaire) et malgré d’extrêmes difficultés matérielles, à une relative sérénité, traduite par de nouvelles tonalités roses. Cette « période rose » reprend les thèmes déjà maîtrisés du cirque et des bohémiens pour en donner des versions suaves, où les portraits d’enfants sont particulièrement soignés. Le Portrait de Gertrude Stein (1905-1906, Museum of Modern Art) en marque la fin : le visage s’y fait anguleux, les yeux s’y schématisent en amandes, et Picasso, dans les derniers mois de 1906, s’intéresse simultanément à Cézanne (dont dix toiles sont montrées en octobre au Salon d’Automne) et à la sculpture ibérique. Femme se coiffant et Deux Nus (Museum of Modern Art) poussent déjà la stylisation sculpturale loin du visible immédiat.

De mai à juillet 1907, Picasso élabore, peut-être pour répondre à La Joie de vivre de Matisse (exposée aux Indépendants en avril), sa toile la plus audacieuse, préparée par de nombreuses études, et qui inaugure le cubisme : trois visages de ces Demoiselles d’Avignon sont retravaillés après une visite au musée d’ethnographie du Trocadéro, où le peintre découvre un « art nègre » auquel il n’a jusqu’alors guère prêté attention. La toile ne sera pas exposée avant 1916, mais les amis la voient dans l’atelier : c’est unanimement la stupéfaction, sinon l’incompréhension – mais l’aventure du cubisme suit son cours, avec Braque rencontré à la fin de 1907. Picasso vient d’accomplir dans l’art pictural une révolution qui ouvre des possibilités encore insoupçonnées, et il applique dans les toiles qui suivent les Demoiselles ses nouveaux principes de construction des figures par addition de formes géométriques avec une touche totalement libre (Nu aux bras levés, 1907, coll. Thyssen-Bornemisza) et sans effet de perspective. Dès 1908, des natures mortes et des paysages sont soumis au même traitement, et la décomposition analytique des formes aboutit à une multiplication des signes géométriques, intégrant lettres et mots, jusqu’à rendre le motif presque impossible à reconnaître (Portrait de Kahnweiler, 1910, Art Institute, Chicago, Homme à la mandoline, 1911, musée Picasso, Paris) : cette réfutation des habitudes perceptives propose une saisie en quelque sorte conceptuelle du sujet, qui doit être intellectuellement reconstruit à partir des différents points de vue simultanément offerts. À partir de 1911, l’usage de la couleur vive se réintroduit par des plans mouchetés. Tandis que des exemples de ces travaux sont exposés régulièrement en France, en Allemagne, en Espagne, en Russie et à l’Armory Show, Picasso accède à une notoriété ambiguë : à la fois sincèrement admiré par quelques-uns et violemment contesté par d’autres, il influence les jeunes artistes et rassemble autour de son nom les partisans du cubisme. Sur les toiles de 1912 s’inscrit le nom de la nouvelle femme aimée : Eva. Les papiers collés, où interviennent des traits de fusain, permettent un retour aux surfaces claires et frôlent l’abstraction (Guitare de 1913, musée Picasso), alors que sont élaborées de nombreuses Constructions en carton, bois, tôle peinte et ficelles, inscrivant dans l’espace réel des objets quotidiens (violon, guitare, verre) avec une souveraine audace : c’est l’articulation de plans et de volumes les moins immédiatement réalistes qui reconstitue la présence de l’objet avec sa densité particulière, dans un échange constant du vide et du plein, du convexe et du concave (Mandoline et clarinette, 1913, Bouteille de Bass, verre et journal, 1914, musée Picasso). Avec cette production, Picasso sculpteur, dont les œuvres antérieures, depuis 1902, restaient encore assez classiques ou liées aux influences du primitivisme, rejoint totalement la créativité du peintre. Le cubisme aura été pour ce dernier, au-delà d’une « période » de sa trajectoire, le moyen d’indiquer la possibilité de substituer aux conventions traditionnelles d’autres systèmes de représentations. À partir de quoi tout devient concevable.

Les dernières œuvres du cubisme historique, en 1915-1916, affirment une qualité franchement décorative ou aimable (Homme à la pipe, 1915, Art Institute, Chicago, Arlequin, 1915, Museum of Modern Art) qui annonce la fin de l’offensive même si Picasso continue à recourir à des procédés cubistes dans les années ultérieures.

Fin mai 1916, Cocteau amène Diaghilev dans l’atelier, et, en août, Picasso accepte de collaborer à Parade. Il en élabore les décors et costumes l’année suivante à Rome, et fait la connaissance d’Olga Kokhlova, danseuse des Ballets Russes qu’il épouse en 1918. Dès 1917, le Portrait d’Olga dans un fauteuil (musée Picasso) initie le retour à un apparent classicisme, qui se déploie jusqu’en 1925 en alternance avec une figuration à tendance monumentale (la Lecture de la lettre, 1921, Deux femmes courant sur la plage, 1922, musée Picasso) et des toiles où les découpes formelles proposent comme une version policée des audaces cubistes (Arlequin au violon, 1918, Cleveland Museum of Art) – tandis que la collaboration avec les Ballets Russes se poursuit (le Tricorne, 1919, Pulcinella, 1920), et que Picasso goûte les charmes de la vie mondaine. La sûreté de son graphisme l’amène à réaliser des portraits de ses amis (Satie, Stravinsky, Breton…) et il s’autorise aussi bien le puzzle visuel des Trois Musiciens (1921, Museum of Modern Art) qu’un déploiement de savoir-faire qui peut frôler l’académisme (Arlequin assis, portrait du peintre Jacinto Salvado, 1923, Kunstmuseum, Bâle) sinon la mièvrerie (Paul sur un âne, 1923, coll. part.). La Danse (Tate Gallery) rompt en 1925 cette période pacifiée et inaugure dix années où vont abonder déformations des corps et des visages. C’est aussi en 1925 que Picasso participe à la première exposition collective du surréalisme : ce compagnonnage durable – moins toutefois avec le mouvement et ses principes qu’avec les individus, peintres ou poètes, qui le constituent – est rendu possible par l’exploration que Picasso entreprend fougueusement de ses hantises et obsessions. Aux déesses sereines succèdent les femmes monstrueuses de la période de Dinard (1928-1929) : les membres se distendent, les corps se tordent, la couleur atteint une intense agressivité qui correspond à une interprétation tragique ou cruelle de la sexualité (le Baiser, 1925, musée Picasso). Rares sont alors les figures qui atteignent, par-delà leurs contorsions, à une nouvelle harmonie (la Nageuse, 1929, l’Acrobate, 1930, musée Picasso). Plus fréquentes sont les visions de cauchemar (Figures au bord de la mer, 1931, Femme lançant une pierre, 1931, musée Picasso), et même les natures mortes sont soumises à une interprétation qui en lance les formes dans une circulation dynamique assez inquétante (Grande nature morte au guéridon, 1931, musée Picasso). Ce n’est qu’à partir de 1932 que la présence d’une nouvelle compagne, Marie-Thérèse Walter, suscite des portraits plus calmes, aux formes doucement arrondies (le Rêve, 1932, coll. particulière, New York, la Lecture, 1932, musée Picasso).

Mais au cours de cette période, c’est peut-être dans la sculpture et les « constructions » que Picasso se montre le plus proche du surréalisme. Aux assemblages de toiles, ficelles et carton s’ajoutent en 1928 les graciles et simultanément impérieuses constructions en fil de fer, véritables transpositions spatiales d’un complexe réseau graphique (Projet pour un monument à Apollinaire, musée Picasso), puis les tableaux-reliefs qui sont comme des paysages oniriques et les têtes en métaux soudés, éventuellement peintes. Dans sa résidence de Boisgeloup, Picasso sculpte des figures filiformes avant d’aborder des bustes et des têtes composés par l’addition de formes ovoïdes, puis des assemblages d’objets divers fondus en bronze (Femme au feuillage, 1934, musée Picasso).

Au cours de cette première moitié des années trente, l’œuvre dessinée et gravée se déploie également avec intensité : Picasso y traduit ses obsessions en recourant au mythe du Minotaure, puis en l’associant à la corrida pour l’étonnante suite Minotauromachie. Parallèlement, il entame une réflexion, désormais permanente, sur la création artistique elle-même dans la Suite Vollard, y développant de complexes relations, fascinées, agressives et érotiques entre le peintre et le sculpteur, son modèle et ses références historiques ou mythologiques. Retiré à Boisgeloup, Picasso ne se contente pas d’y sculpter, tandis que ses problèmes sentimentaux freinent son ardeur à peindre : il aborde l’écriture poétique en pratiquant un automatisme échevelé, dont Breton présente les résultats dans les Cahiers d’Art en octobre 1935. La rencontre de Dora Maar, amie très politisée des surréalistes, par l’intermédiaire d’Eluard, confirme ses pressentiments à propos de l’actualité politique : il en fait la Femme qui pleure en 1937, l’année même de la série de gravures Songe et mensonge de Franco et, surtout, de Guernica, qui excède son prétexte « local » et entremêle symboles d’horreur et de mort aux allusions autobiographiques pour témoigner d’un monde bouleversé. Exposée au pavillon de la République espagnole de l’Exposition internationale de Paris, Guernica doit sans doute sa réussite et sa signification universelle, non seulement à sa lente maturation (plus de deux cents travaux préparatoires), mais aussi à la convergence qui s’y accomplit entre histoire collective et subjectivité de l’artiste – coïncidence assez rare pour que Picasso lui-même ne puisse en bénéficier ultérieurement : en 1951, Massacre en Corée, de dimensions plus modestes, est loin d’atteindre une intensité comparable et ne se distingue qu’à peine de la peinture « engagée » qui en est contemporaine.

Bien que, dans l’immédiate avant-guerre, Picasso tente de compenser ses frayeurs dans une série de calmes portraits de Marie-Thérèse, la double version, en 1939, du Chat saisissant un oiseau signale l’imminence d’un déferlement de cruauté. À Royan en septembre 1939, puis à Paris jusqu’à la fin de la guerre, il peint ses proches et traite visages et corps comme les éléments d’un vocabulaire, expérimentant de multiples combinaisons pour que les têtes pivotent et se dédoublent, que les corps obéissent à des lois en priorité plastiques (Femme se coiffant, 1940, l’Aubade, 1942, MNAM, Paris). S’intercalent des natures mortes à la sombre tonalité (Nature morte à la tête de bœuf, 1942, Pichet et squelette, 1945) et des sculptures menées à bien dans l’atelier de la rue des Grands-Augustins : le célèbre assemblage transformant une selle et un guidon de bicyclette en Tête de taureau (1943), l’Homme au mouton (1944) qui, après de longs tâtonnements et d’innombrables dessins préparatoires, accède, dans sa simplicité finale, à une intemporalité susceptible de rassembler les échos de toute sculpture classique, des Grecs à Rodin, en même temps qu’il témoigne simultanément de la souffrance et d’une foi en l’avenir.

En octobre 1944, Picasso annonce dans L’Humanité son adhésion au parti communiste : « J’ai conscience d’avoir toujours lutté par ma peinture en véritable révolutionnaire. Mais j’ai compris maintenant que cela ne suffit pas ; ces années d’oppression terrible m’ont démontré que je devais non seulement combattre par mon art, mais de tout moi-même » (cela lui vaudra, entre autres, l’ouverture d’un dossier par le FBI et le refus du visa nécessaire à l’entrée aux USA en 1950). Ce nouveau compagnonnage n’implique cependant de sa part aucune concession stylistique : il se tient évidemment à l’écart des débats sur le réalisme socialiste que prêche Aragon et, lorsque celui-ci lui demande un portrait de Staline pour Les Lettres françaises, il provoque involontairement un scandale parmi les militants du parti qui n’apprécient pas unanimement le visage qu’il donne du défunt « petit père des peuples » – mais il confère à Picasso une nouvelle dimension : combattant de la paix, il acquiert une célébrité mondiale – qui va bien au-delà du cercle des amateurs d’art – par sa Colombe de 1949, universellement reproduite alors qu’il reste encore quasiment absent des musées français.

Sa peinture d’après-guerre est cependant celle d’un individu heureux, pour qui le combat politique n’est pas une préoccupation première : une nouvelle compagne, Françoise Gilot, rencontrée en 1945, partage sa vie, et il s’éloigne de Paris pour s’installer dans le midi : Vallauris (1948), Cannes (1955), Vauvenargues (1958), Mougins (1961) – où sa notoriété attire un flot de visiteurs. Dans toutes ses demeures-ateliers, il accumule toiles et dessins, ainsi que la sélection qu’il accomplit sur chacune de ses propres périodes, et sa collection d’œuvres d’autres artistes qu’il apprécie (du Douanier Rousseau à Derain ou Matisse). L’ambiance méditerranéenne suscite des toiles hautes en couleurs, où les formes visibles continuent à être bouleversées – non de façon tragique, mais dans une atmosphère plus apollinienne que dionysiaque, même si le recours aux thèmes tauromachiques réintroduit périodiquement, dans les dessins et les nombreuses gravures ou lithographies, le sens de la précarité de la vie. Les portraits de ses enfants alternent avec ceux de F. Gilot et avec d’importantes sculptures en objets assemblés (Femme enceinte, 1949, Femme à la poussette, 1950, la Chèvre, 1950, Guenon et son petit, 1951) ou en tôle découpée, pliée et peinte. À partir de 1947, la découverte de la céramique à Vallauris donne naissance à des centaines de pièces hautement fantaisistes : bouteilles, pichets, plats, chouettes et animaux en terre incisée et peinte. La multiplicité de ces activités s’accompagne d’un retour périodique au dessin « classique » et d’une appropriation de tableaux célèbres : dès 1950, les Demoiselles des bords de la Seine (Courbet) puis les Femmes d’Alger de Delacroix (1955) donnent lieu ainsi à de nombreuses variantes, sans que la critique, un peu déroutée, réserve un accueil très enthousiaste à ce qui paraît indiquer chez le peintre un souci de vérifier que l’histoire de la peinture vient se rassembler dans son œuvre.

En 1953, F. Gilot s’éloigne. Picasso connaît alors une période inquiète – encore assombrie par la mort de Matisse en 1954 : les deux peintres étaient à la fois rivaux et complices dans leurs exigences, liés d’une « amitié stellaire » (Nietzsche). Mais la rencontre de Jacqueline Roque – qui deviendra son épouse en 1961 – lui redonne le goût de peindre alors même qu’il préfère vivre un peu à l’écart de ses admirateurs (parfois) encombrants dans la villa « La Californie ». La série de toiles consacrée à l’Atelier (1956) est peut-être un double salut à Matisse et à Braque, mais c’est d’abord la mise en place d’une peinture qui réfléchit sur ses propres conditions d’élaboration – réflexion doublée dans le travail de relecture du passé qui se poursuit en 1957 avec les Ménines de Velasquez, en 1960 avec le Déjeuner sur l’herbe de Manet. En 1966, un Hommage à Pablo Picasso est organisé au Grand Palais. Cinq ans plus tard, c’est au Louvre qu’est célébré son quatre-vingt dixième anniversaire. Fêté dans le monde entier, Picasso n’est cependant toujours pas reconnu par les autorités espagnoles : à Madrid, l’organisation d’une séance d’hommage se solde par l’arrestation du critique Moreno Galvan et d’E. Sempere (ce n’est qu’en 1981, après le rétablissement de la démocratie, que Guernica, confiée depuis 1939 au Museum of Modern Art, rejoindra enfin Madrid). Des expositions à Avignon révèlent les dernières toiles, d’une facture affirmant une totale liberté : le peintre y recense ses thèmes préférés, souvent en grand format – nus, scènes amoureuses, paysages, autoportraits ironiques en vieillard ou en mousquetaire empanaché. La couleur est stridente, le geste souverainement débraillé, mais ces ensembles, conventionnellement salués comme venant d’un artiste « qui peut tout se permettre », ne sollicitent guère la critique : on lit dans ces nus, ces sexes exhibés, ces reprises du peintre et son modèle, au choix, une surenchère obsessionnelle ou la démonstration d’une exceptionnelle vitalité, mais qui tourne un peu à vide.

Picasso, en fait, n’influence plus guère les jeunes artistes depuis les années cinquante. L’œuvre se poursuit dans la solitude, ignorant clairement les avancées de l’abstraction, mais recensant les libertés qu’autorisent tous les modes de figuration. Aussi ne sera-t-elle à nouveau considérée comme exemplaire, notamment dans sa frénésie des dernières années (plus de mille peintures, dessins et estampes de 1960 à 1973), que lors de la mise en cause des avant-gardes et du retour à la figuration proposée par la Bad Painting. « L’œuvre de Picasso a été un bilan, une révision de toute l’histoire de la peinture, en fin de compte une analyse, dira Miro. Il nous a permis, à nous qui venions après lui, de trouver les portes ouvertes ». Ces portes, des peintres aussi différents que Gris, le jeune Pollock ou Lam les franchissent à leur façon, échappant à la fascination stérilisante des disciples plus « fidèles » que seront momentanément Dominguez ou Pignon. Si Picasso reste le principal symbole de l’aventure artistique de la première moitié du siècle, c’est d’abord parce que le cubisme rompt les conventions héritées du XIXe siècle, ensuite parce qu’il fait de la peinture un espace où peuvent se rejoindre pulsions individuelles et hantises collectives. « Picasso s’acharne à peindre ce que la nature ne saurait en aucun cas produire », écrit en 1975 Roger Caillois, qui le considère comme le symptôme d’une époque incapable de maintenir la signification de l’art : « liquidateur avisé et sardonique d’une entreprise plusieurs fois séculaire dont il pressentait… la dissolution prochaine ».

(source Dictionnaire de l’art moderne et contemporain, Éd. Hazan, 1992)

Les Demoiselles d’Avignon, 1907, 244 x 234 cm

Les Demoiselles d’Avignon sont le dernier titre d’une peinture à l’huile sur toile, de très grand format (244×234 cm), réalisée à Paris par Pablo Picasso en 1907. Le tableau est considéré comme le point de départ du cubisme et comme l’un des tableaux les plus importants de l’histoire de la peinture en raison de la rupture stylistique et conceptuelle qu’il propose. L’œuvre a été acquise par le Musée d’art moderne (MoMA) de New-York en 1939.

Sur une scène, devant un rideau de théâtre, cinq femmes, partiellement nues, occupent la totalité du tableau. Au premier plan et au milieu, il y a une coupe de fruits. Ces cinq femmes sont peintes dans un camaïeu incarnat qui contraste avec le bleu, le blanc et le marron du rideau que la femme de gauche ouvre avec sa main. Les femmes du centre fixent le(s) spectateur(s) de leurs yeux exorbités. Si leur visage est dessiné de face, leur nez est dessiné de profil. La cinquième femme à droite est accroupie et nous tourne le dos, le corps de ces femmes semble déformé, représenté à la fois de profil, de trois quarts, de face et de dos, avec des contours faits de segments de droites et d’angles vifs. Dans ce tableau, Picasso oublie toutes les règles académiques : pas de sujet narratif, aucune perspective, absence de réalisme voire de naturalisme dans l’exécution des modèles.

Selon les dires de Picasso, confirmés par une analyse des esquisses préparatoires, il apparait que devaient figurer, outre les cinq femmes, un marin et un étudiant en médecine tenant un crâne dans ses mains. Les cinq femmes devaient manger, d’où le panier de fruits qui est resté, mais Picasso n’a pas poursuivi dans son idée première.

(source Wikipédia)

La Nature morte à la chaise cannée, 1912, 29×37 cm

Historiquement elle est le premier collage jamais réalisé et ouvre la voie aux artistes du dadaïsme et du surréalisme qui vont faire de cette technique, leur délice.

Mélange d’huile, de toile cirée et du tissu sur un support encadré de corde. Cette œuvre introduit pour la première fois le collage.

Le trompe-l’œil est ici utilisé de manière moins révolutionnaire que lors des expériences antérieures. Picasso exécuta cette toile en se souvenant de l’habitude qu’avait son père d’attacher à sa toile des morceaux d’autres peintures afin de susciter des idées ou des effets nouveaux. Il réalise une nature morte qu’il situe dans un café, et composée d’un citron, d’un verre, d’une huître, d’un journal et d’une pipe, puis il applique un bout de toile cirée à motif de cannage, destiné à évoquer de manière insolite la présence de chaises.

Cette composition est le résultat de diverses techniques. Le citron et le verre, à droite sont traités analytiquement, tandis qu’à gauche, le tuyau de la pipe est rendu de manière réaliste et il est placé comme s’il surgissait à travers les lettres » JOU » de journal. Le morceau de toile cirée collé sur le support est en partie recouvert par des ombres ou des stries de couleur de sorte que la partie inférieure donne l’impression d’être sur un plan différent. Une simple corde de marin sert de cadre au tableau. Le relief de cette corde torsadée reproduit le galon d’une nappe visible sur des photographies de l’atelier de Picasso.

(source Wikipédia)

Guernica, 1937, 351 x 782 cm

Guernica est une des œuvres les plus célèbres du peintre espagnol Pablo Picasso. Il la réalisa à la suite du bombardement de la ville de Guernica qui eut lieu le 26 avril 1937, lors de la guerre d’Espagne, et qui devint rapidement un symbole de la violence de la répression franquiste avant de se convertir en symbole de l’horreur de la guerre en général. Toile monumentale s’apparentant à un puzzle aux formes démantelées caractéristique du cubisme, elle est initialement commandée pour décorer le pavillon espagnol de l’Exposition universelle de Paris de 1937 et est exposée au musée de la Reine Sofia à Madrid. Elle a été peinte à Paris.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)